Reisebericht Kenia

______________________________________________________________________________________

Teil I >> Omorate / Illeret - Lunga Lunga 24.06. - 04.08.2014 2.040 km

______________________________________________________________________________________

Von Omorate führt eine enge teilweise sandige Piste Richtung Turkana-See in das erste Dorf auf kenianischer Seite, Illeret. Ursprünglich eine Ansiedlung der Dasanech, besteht dieser staubige Ort heute neben ein paar Rundhütten aus der ehemals britischen Polizeistation, einer Mission der Benediktiner unter der Leitung von Pater Florian und einem Wasser-Hilfsprojekt der deutschen Malteser. Einen Laden oder Ähnliches sucht man hier vergebens. Trotzdem, das Dorf am Seeufer des Turkana hat etwas Faszinierendes.

Wir kommen auf dem Grundstück der Mission unter und haben so die Chance, mit Pater Florian und mit Günter und Stefan, die ein Wasser-Hilfsprojekt der Malteser leiten, ins Gespräch zu kommen. Der bayrische Pater zeigt uns die Mission und erzählt von seiner Arbeit und seine Erfahrungen in mehr als 11 Jahren im Kenianischen Busch. Als er hier ankam gab es hier nichts, jetzt stehen hier ein Missionshaus und eine große Autowerkstatt, damit schafft er Beschäftigung und Ausbildungsmöglichkeiten für die Jugendlichen im Ort. Derzeit leben sieben Jungs in der Mission, um in dem Ort zur Schule zu gehen. Man sieht ihm an, dass seine Arbeit und sein Glaube ihn erfüllen. Er legt bei der vielen Arbeit selbst mit Hand an und scheint dabei völlig bodenständig.

Er erzählt unter anderem, dass Mädchen bei den Dasanech durchaus noch beschnitten werden und es keine Seltenheit ist, dass die Mädchen im Alter von 12 Jahren verheiratet werden und ihr erstes Kind gebären. Seine weiße Mönchskutte, die er zu den Messen trägt, ist in die Jahre gekommen. Er hat einen kräftigen Händedruck, fast wie ein Bauarbeiter und wenn er erzählt, wie er Eingeborene überzeugt, dass ihre Kinder in die Schule gehen sollten, lächelt er verschmitzt und seine hellen Augen blitzen wie im Hintergrund der Turkana See. Ora et labora ist sein Credo. Kaum zu glauben, dass Pater Florian, geboren als Franz-Josef Prinz von Bayern, der Urenkel König Ludwigs II ist.

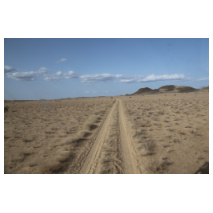

Gegen 11:00 Uhr fahren wir weiter. Auf Grund vieler Empfehlungen auch von Pater Florian, der die Gegend kennt wie kaum ein anderer, nehmen wir den Weg außen um den Sibiloi Nationalpark herum. Es ist eine teilweise sandige Piste durch Busch- und Savannenland. Im Laufe der Strecke wird sie zur Geröllpiste und hat durchaus auch große Steine. In der wunderschönen Landschaft tauchen die ersten Oryx-Antilopen, kleine Dikdiks und Springböcke auf. In drei Tagen, die wir rund um den Park unterwegs sind, sehen wir ein Fahrzeug, das des Schweizer Bauunternehmers Henry, der auf dem Weg zu Pater Florian ist. Ihm ist eine Feder gebrochen ist. Ansonsten treffen wir nur auf einige Eingeborene mit Tieren. Wir übernachten abseits der Strecke in der Nähe des Sees.

Einsam und entbehrungsvoll ist das Leben hier rund um den See. Einige Turkanafrauen kommen vorbei, wollen gegen Geld fotografiert werden. Freundlich und lachend fordern sie zu essen und zu trinken und schauen sich neugierig um. Wir geben Mehl und Zucker und nach einer Weile, es dämmert allmählich, gehen sie wieder in ihre Dörfer.

Nach drei Tagen, kurz vor Loiyangalani, treffen wir auf James. Er ist ein junger Samburu und beliefert mit seinem Motorrad das Dorf der „El Molo" mit zwei Kästen Bier. Warum wir uns das kleine Dorf der „El Molo" nicht anschauen, frägt er. Er will es uns zeigen. Wir folgen ihm. Unter dem Gewicht der Bierkästen leidet sein kleines Motorrad erheblich. Und es dauert nicht lange als die Hinterachse aus der Halterung bricht. Er kann einen Sturz gerade noch verhindern. Wir packen die Bierkästen in den LKW und helfen ihm das Motorrad zu reparieren. Es passiert ihm nicht das erste Mal, er ist gut vorbereitet. Während er so schraubt erzählt er, dass seine Frau eine „El Molo" ist, sie kommt aus dem kleinen Dorf auf der Halbinsel im Turkana See. Die El Molo sind der kleinste Stamm Kenias, sie sind Fischer und talentierte Schwimmer. Auf kuriosen kleinen Booten, eigentlich nur 3 zusammengebundene Baumstämme, gehen sie jeden Morgen mit Netzen zum Fischfang. Größere Tiere wie Krokodile und Nilpferde jagen sie mit Harpunen.

Siehe auch Aktuelles: Lake Turkana – eine drohende Umweltkatastrophe

Loiyangalani, der erste größere Ort in Kenia, ist ein staubiger Ort mit ein wenig Versorgung für die Stämme der Umgebung des Turkana Sees. Eine Hauptstraße gesäumt mit etlichen Dukas, in denen es Alles Mögliche zu kaufen gibt. Ebenso bunt schaut es in dem Ort aus, hier stehen Rendille, Samburu, Turkana friedlich nebeneinander und bequatschen lautstark, was es eben zu bequatschen gibt. Der Handel ist fest in islamischer Hand.

Auf Empfehlung von James gehen wir in das Palm Shade Camp. Es ist ein ruhiger, schattiger und gemütlicher Platz und Gabriel, der Koch des Camps, liest uns jeden Wunsch von den Augen ab und kocht extra für uns. Richtig lecker!

Wir verlassen die Siedlung, es gibt hier nicht mal eine öffentliche Verkehrsanbindung, nach drei Tagen in Richtung Maralal. Und sollten wir geglaubt haben, dass das Schlimmste an Strecke hinter uns liegt, wir hätten uns getäuscht. Gleich hinter Loiyangalani führt die Piste am See entlang und wird noch rauer, die Steine sind hier noch größer, die quer zu Spur verlaufenden Wasserrillen werden noch tiefer. Wir kommen nur im Schritttempo voran. Später Richtung Landesinnere, die Piste führt weg vom See, wird die Piste zu Wellblech- oder Naturpiste. Wir sind so langsam, dass s die eigenen Staubfahnen überholen und wir ständig das Fenster auf und zu machen.

Auf sandiger Erdstraße erreichen wir das grüne Tal der Oase von South Horr, zwischen hohen Bergen. An der Polizeistation finden wir einen sicheren Platz zum Übernachten. Hier schlafen wir friedlich und gut. Und sparen uns die 10€ für einen Campingplatz. Das Gebiet der Turkana haben wir fast schon verlassen, jetzt sind wir im Gebiet der Samburu. Die Samburu sind eng mit den Maasai verwandt und wie die Turkana ein nomadisch lebendendes Hirtenvolk.

Es ranken sich ja die wildesten Gerüchte zu dem Gebiet zwischen Loiyangalani und Maralal. Immer wieder soll es Stammesfehden, Überfälle und Auseinandersetzungen wegen Viehdiebstählen zwischen den verschiedenen Stämmen geben. Die Polizei versichert uns allerdings, dass die Strecke zurzeit sicher ist und sie hauptsächlich wegen Viehdiebstahls zwischen den verschiedenen Stämmen bemüht werden. In solchen Fällen kann es zwischen Turkana und Samburu richtig zur Sache gehen. Viehbestand ist das Wichtigste für die Menschen dieser Stämme.

Auf staubiger Sandpiste fahren wir weiter Richtung Maralal. Immer wieder sehen wir Samburu Krieger in ihrer typischen Bekleidung mit ihren ockerfarbenen langen Haaren.

In Baragoi, einem kleinen Dorf, komme ich mit einigen jungen Samburu Kriegern ins Gespräch. Sie haben die Schule besucht, sprechen ganz gut Englisch. Sie alle haben ihre Initiationsriten bereits hinter sich, dürfen heiraten. Aber das Wichtigste derzeit ist die Fußball-WM, und obwohl sie alle Fans von englischen Clubs sind, unterstützen und loben sie die deutsche Mannschaft.

Die üble Piste geht weiter. An einem Anstieg hören wir plötzlich ein lautes Zischen. Wir verlieren Luft. Wir haben einen Reifenschaden. Vor grandioser Kulisse, wir haben einen sagenhaften Blick in die Savanne, versuchen wir zunächst den Reifen zu flicken, vergeblich. Unter den Augen zweier Turkana-Jungs müssen wir wechseln. Und als wir gerade so fertig sind und alles wieder seinen Platz gefunden hat, reißt zu guter Letzt noch das Windenseil der Motorradkiste. Lautstark kracht sie nach unten in einen bereits eingelegten Sicherungsbolzen. Auf einer waghalsigen Konstruktion aus Brettern und Steinen hebeln wir mit der Luftfederung des LKW die Kiste nach oben und sichern sie. Alles gut soweit.

Es dämmert bereits als wir losfahren und so kommen wir nur noch in das kleine Nest Morijo. In der Mission suchen wir Unterschlupf. Bis vor ein paar Jahren war hier eine Italienische Mission, heute ist hier ein lokaler Priester tätig, der in South Horr aufgewachsen ist. Er erhält keine Spenden aus dem Ausland, ist völlig auf sich gestellt.

Die Strecke bleibt steinig und grob. Kurz vor Maralal biegen wir ab ans „Ende der Welt". Der Weg endet an einer Kante. 600 Meter, tief unter einem der Boden des ostafrikanischen Grabens, 120km entfernt die Tiati- und Cherangani Berge. Ein spektakulärer Blick.

Die letzten 20 Kilometer nach Maralal fordern dem Material noch einmal alles ab. Maralal ist die erste größere, staubige Kleinstadt mit einigermaßen guter Versorgung, es hat sogar zwei ATM’s. Im Yare Camel Camp entstauben wir uns. Der Platz ist gut, vom Essen allerdings waren wir sehr enttäuscht. An diesem Ort findet jährlich das Samburu Camel Racing Event statt. Ernest, der für die 20 Kamele des Camps verantwortlich ist, ist Profireiter und wurde auf der 42km Distanz bereits ein paarmal zweiter. Mit ihm und seinem Freund Ballak brechen wir am Sonntag auf zu einer dreistündigen Kamelwanderung durch die Hügel rund um Maralal, vorbei an den Manyattas (Hütten) der Samburu. Schnell begleitet uns ein eigener Rhythmus im Wiegeschritt der Kamele. Ansonsten sind Waschen, Schrauben nachziehen, abgerissene Schrauben ersetzen die Aufgaben in den Tagen, die wir uns hier gönnen. Die rauen Pisten fordern eben ihren Tribut.

Wir queren das Rift Valley durch das Laikipia Gebiet der Samburu. Große Dunghäufen lassen auf große Tiere, Elefanten, schließen, aber leider sehen wir keine. Die Gegend ist sehr staubig und trocken, unzählige große Schirmakazien stellen sich der Trockenheit entgegen und trotz allem ist es Lebensraum der Menschen. Kilometerweit Wellblech, hoch wie Treppenabsätze, es scheppert und rattert, dass man meint das Auto fliegt einem um die Ohren. Diese Piste lässt sich nur ab einer gewissen Geschwindigkeit einigermaßen ertragen. Bloß nicht hinhören! Das Ganze ist auch nicht ganz ungefährlich, denn neben dem Wellblech hat es auch noch starke Spurrillen und aufgehäuften Tiefsand.

An der Moyale Road erreichen wir endlich die Teerstraße. Es war das längste Stück Piste unserer Reise und es war teilweise richtig rau. Seit Key Afer in Äthiopien sind wir insgesamt 1122km Offroad gefahren. Was sind da schon die paar Schlaglöcher auf dieser Teerstraße?

Zum Vergrößern

auf's Bild klicken >

Schon bald sind wir in der üppigen Vegetation der Region um den Mount Kenia, der sich wie selbstverständlich hinter einer dicken Wolkenschicht versteckt. Es ist das Land der Meru. Zum ersten Mal in Kenia sehen wir richtige Häuser, und es hat Verkehr. Nachdem wir in der kleinen Stadt Meru unseren ersten größeren Supermarkt seit Saudi Arabien „besichtigt" haben, fragen wir im traditionsreichen Hotel „The Pig’n Whistle" ob wir im Hof parken dürfen. Gegen Abendessen, kein Problem. Wie unkompliziert plötzlich alles geht!

In Meru gibt es ein kleines und sehr einfaches Museum mit einigen Giftschlangen, Krokodilen, Affen und einer kleinen Ausstellung über das Leben der in der Region ansässigen Menschen.

Wegen des Weltmeisterschaftspiels Brasilien-Deutschland bleiben wir zwei Nächte in Meru. Und es hat sich gelohnt. Der Sieg von 7:1 gegen Brasilien wird in die Geschichte eingehen.

Circa 7 km hinter Meru überqueren wir zum ersten Mal den Äquator. Kein Schild, absolut nichts weist darauf hin. Das schmale Teerband der Mount Kenia Ring Road windet sich in zahlreichen Kurven auf und ab. Der Gigant selbst allerdings bleibt verhüllt. Wir kommen durch viele kleine Ortschaften mit teilweise fiesen Speedbumps, so hoch, dass normale PKWs schräg darüber fahren müssen, um nicht aufzusetzen. Immer wieder passieren wir Polizeikontrollen, ausgestattet mit Maschinengewehren und Nagelbrettern, die quer über der Straße liegen, aber uns winken sie durch.

Das Angebot auf den Märkten ist viel üppiger geworden. Die Gegend rund um den Mount Kenia ist Anbaugebiet von Kaffee, Bananen, Tabak, Obst, später kommt noch Tee dazu.

In der Provinzhauptstadt Embu erledigen wir endlich nach 16 Tagen unsere Einreise. Völlig unkompliziert. Wir vollenden unsere Tour entlang dem Mount Kenia mit einem Abstecher zur Mountain Lodge, d.h. das wollten wir. Der Parkeintritt für den Mount Kenia Nationalpark allein hätte jedoch schon 120 US$ gekostet zuzüglich 35 € für den LKW, plus Campinggebühr und Essen in der Lodge. Das war uns dann für eine Übernachtung doch zu teuer. Gleich außerhalb des Parks bleiben wir im Busch kostenlos stehen. Es fängt an zu regnen, schade! Den Berg werden wir nicht sehen, die Wolken, die ihn verhüllen, sind noch hartnäckiger. Auch am nächsten Morgen regnet es bei 14 Grad. Dann eben nicht.

Die schmalen kurvigen Teerstraßen sind nicht ganz ungefährlich bei dem Fahrstil der Matatas (Kleinbusse) und der Pickups. Man muss höllisch aufpassen. Vorbei an Wellblechhütten, an im Rohbau befindlichen Shoppingmalls, durch viele Vororte, erreichen wir die Millionenstadt Nairobi. Wir sind früh dran, zeitig genug um in den „Times Towers", in der Haillie-Selassie-Road, unser Carnet abstempeln zu lassen. Völlig problemlos, die wollen nicht mal die Fahrzeuge sehen. Um die frühe Nachmittagszeit ist der Verkehr in Nairobi erträglich. Wir müssen quer durch die Stadt in den Stadtteil Karen, benannt nach Karen Blixen, die hier jahrelang eine Kaffeeplantage betrieb. Wir campieren in der Jungle Junction, einem Treffpunkt für Offroader und Reisende jeglicher Couleur und somit auch interessanter Treffpunkt, sich auszutauschen.

Wir haben so viel zu tun, dass die Zeit wie im Flug vergeht. Viel anzuschauen gibt es in Nairobi nicht, aber man kann alles Nötige bekommen und erledigen. So machen wir unter anderem einen Besuch im Elefanten-Waisenhaus von Dame Sheldrick. Wir stromern durch die Villengegend von Karen, auf dessen Grundstücken teilweise sogar Pferdekoppeln Platz finden. Wir schauen uns das legendäre Norfolk Hotel an, in dem bereits Hemingway seinen Whiskey trank, und wir besichtigen die Fabrik der „Kazuri" Perlen. Hier werden bedürftige Frauen gegen Lohn und Krankenversicherung beschäftigt. In reiner Handarbeit wird aus Lehm wunderschöner Perlenschmuck gefertigt, der dann in die ganze Welt exportiert wird. Wir lassen unseren Reifen flicken, unsere Wäsche waschen, reparieren unsere Seilwinde, schrauben und putzen. Was halt so anfällt im ganz normalen Leben. Nach zehn Nächten brechen wir wieder auf.

Zum Vergrößern

auf's Bild klicken >

Von den Ngong Bergen, 30 km hinter Nairobi, hat man einen unglaublichen Blick zum einen nach Osten auf die Stadt, die in der Ferne wie Bauklötze verschwindet und nach Westen in die große Weite des Grabenbruches, lediglich ein paar Massai-Kraale sind weit unten zu sehen. Das Land ist heiß, staubig, trocken und braun. Auf den Bergen selbst ist es leider nicht sehr schön. Ein „Wald" voller Antennen und Windräder wurde hier gebaut. Die naheliegende, schnell wachsende Stadt will mit Elektrizität versorgt werden. Lediglich ganz oben auf dem Bergkamm könnte man wandern. Aber nur mit Guide für einen Obolus von € 15, wegen der Sicherheit. Angeblich hat es Büffel und Menschen, die einen ausrauben, wer weiss? Kameras und Schuhe wären das Ziel der Begierde, so sagt man uns. Wir lassen es bleiben.

Wir umrunden die Ngong Berge auf der sogenannten Ngong Circuit Road und streifen hinter den Ngong Hills zum ersten Mal Massai Land. Heute sind es Viehzüchter in dieser dornenbewachsenen Steppe, die in einfachen Häusern oder Wellblechhütten sesshaft geworden sind.

Es ist Winter in Kenia, die Temperaturen bewegen sich tagsüber so um die 20 Grad der Himmel ist bewölkt nachts liegen die Temperaturen so um die 11-14 Grad. Die Menschen tragen dicke Daunenjacken und Strickmützen.

Die Ngong Circuit Road ist stellenweise so übel, dass wir nur im Schritttempo vorankommen, obwohl sie in unseren Karten gelb eingezeichnet ist. Überhaupt fordert Kenia ein gewisses Maß an Umdenken. Große Autos und schöne Villen bedeutet nicht, dass dort weiße Menschen leben. Es ist eher auffällig, wie wenig Weiße wir in Nairobi und Umgebung oder auch sonst bisher im Land gesehen haben. Die Straßen sind in einem katastrophalen Zustand, selbst in und um die Hauptstadt ist das der Fall. Außerhalb, in den ärmlichen Dörfern, sammelt sich der Müll. Die Menschen, hauptsächlich die Männer, sitzen an den Straßen und warten. Lt. Statistik trinken die Kenianer mehr Alkohol als alle anderen Ostafrikanischen Länder zusammen. Das ist wohl auch ein Indikator für den Grad an Verzweiflung.

Irgendwann holpern wir auf die geteerte Hauptstraße nach Mombasa. Schmal und zweispurig ist sie hauptsächlich frequentiert von Schwerlastverkehr. Schließlich wird über den Hafen von Mombasa ganz Ostafrika beliefert. Unterwegs versorgen wir uns auf den Märkten an der Straße mit frischen Lebensmitteln. Es sind einfache Verkaufsstände und Buden, entweder aus Brettern oder Wellblech, im Hintergrund stets lautstark die fröhliche, rhythmische afrikanische Musik. Die Menschen sind einfach nur nett, lachen und sind stets freundlich.

Zugegeben, wir fahren schon mit enttäuschten Gefühlen am Tsavo Nationalpark, einem der ältesten, größten und auch bekanntesten Wildschutzgebiete Kenias vorbei. Aber die horrenden Eintrittspreise, für uns ca. 240 US$ pro Tag, sind wir nicht bereit zu bezahlen. Kurz vor der Küste biegen wir von der Hauptstraße ab. Es geht quer durchs Land, auf einer roten Erdpiste, vorbei an ursprünglichen Dörfern, riesigen Kokosplantagen, winkenden Menschen nach Kilifi am Indischen Ozean. Unser Ziel ist die Ecolodge „Distant Relatives". Es war eine Empfehlung, für uns jedoch völlig ungeeignet, da wir dort keinen Platz für unseren „Shumba" finden konnten. Es ist eine reine Backpackerlodge mit netten Hütten und super Küche. Gleich am nächsten Morgen brechen wir auf nach Takaungu, einem touristenfreien, einfachen Ort mit kleinem aber sehr schönem Strand.

Takaungu ist definitiv ein kleines Paradies. Eigentlich wollten wir nur schauen, jetzt bleiben wir aber 2 Nächte und sitzen mit den Jungs zusammen, haben interessante Gespräche und Begegnungen mit Fischern. Unfassbar mit welcher Ausrüstung sie nachts ins Meer gehen, um ein paar Fische zu fangen entweder um sie zu verkaufen oder der eigenen Familie in den Topf zu verschaffen. Wir lernen Cashew Nüsse zu rösten und Fisch auszunehmen.

Siehe auch: Die Akrobaten von Takaunga

Nach zwei Nächten fahren wir weiter in Richtung Mombasa. Es ist schon ein komisches Gefühl sich in dieser Region der Küste zu bewegen. Die Liste der Anschläge und Attacken auf Menschen, und das sind nicht nur Touristen, ist lang. Auch die hiesige Bevölkerung ist betroffen und hat Angst. Wir fahren durch Mombasa nur durch und erhaschen dabei einen Einblick in das afrikanische Chaos mit arabischem Flair. Im Grunde ist die gesamte Küste islamisch geprägt, doch hier fällt auf, dass die Frauen komplett verschleiert sind, man sieht nur die mandelförmigen Augen durch die schmalen Schlitze der Kopfbedeckungen. Auch die Twiga Lodge am Tiwi Beach, unter Offroadern bekannt, ist komplett verwaist und wirkt etwas runtergekommen. Es ist ein wunderschöner Strand, man kann herrlich unter Palmen stehen. Aber es will sich kein gutes Gefühl einstellen, es ist eine komische Atmosphäre. Wir fahren weiter südlich Richtung Diani Beach, der Touristen-Hochburg und dem deutschen Rentnerparadies in Kenia. Aber auch hier stehen die Hotelanlagen bis auf wenige Gäste leer, die Souveniranbieter sitzen, genau wie die Rezeptionisten, apathisch in ihren Buden. Es ist ein erbarmungsloser Kreislauf.

Wir treffen uns mit Gladys, Günters Frau, dem Mitarbeiter der Malteser in Illeret. Die beiden haben südlich von Diani ein Grundstück am Meer und dort können wir bleiben solange wir wollen. Gladys führt uns hin. Es ist herrlich, wir stehen wieder mal, ähnlich wie in Takaungu, in der Nähe eines Fischerdorfes direkt am Wasser, ohne nervende Beachboys, die von der Safari bis zum Schmuck alles an den Mann oder die Frau bringen wollen. Wir erstehen hier einen prächtigen Kingfish den wir abends in die Pfanne „hauen", bah einfach lecker. Leider spielt das Wetter nicht ganz mit. Von vier Tagen hier am Strand haben wir zwei Tage richtig tropischen Regen. Nicht mal die Fischer können rausfahren so stürmt es. Und zu guter Letzt verbiegt uns eine sehr heftige Windbö auch noch zwei Stangen der Markise. Mist! Wir bewegen uns noch ein kleines Stück weiter südlich. Durch riesige Zuckerrohrfelder, vom vielen Regen überschwemmt, fahren wir auf die Halbinsel Shimoni, direkt am fischreichen Pembakanal gelegen. Auf Grund des nahegelegenen Kisoti Marine Nationalpark ist man schon auf Touristen eingestellt.

In perfektem Deutsch und Schwyzer Dütsch werden wir begrüßt und informiert. Zur Enttäuschung der Schlepper buchen wir aber kein „Programm", sondern fahren ein Stück zurück um uns die Mwazaro Beach Lodge anzuschauen. Lt. Reiseführer wurde sie von dem Deutschen Hans von Lösch hier aufgebaut. Mittlerweile ist es ein angesagter Kite Surfer Spot. Aber auch wir werden herzlich aufgenommen und dürfen auf dem herrlichen Strandgrundstück unser Lager aufschlagen. Mit den Kitern verstehen wir uns auf Anhieb. Eine junge Truppe unternehmungslustiger Menschen hauptsächlich aus Deutschland oder der Schweiz.

Wir bleiben schon wieder länger wie geplant, erst nach vier Tagen zieht es uns weiter nach Lunga Lunga, dem Grenzort nach Tanzania.

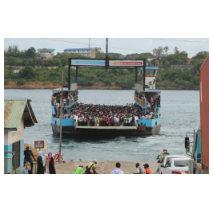

Es folgt eine Grenzabfertigung wie wir sie lieben. Das Carnet wird, ohne dass man sich vom Sessel erhebt, in afrikanischer Geschwindigkeit abgestempelt. Nebenbei Smalltalk über Dies und Das und viel Gelächter. Das Ganze ist eine Sache auf 10 Minuten.

Zum Vergrößern

auf's Bild klicken >

_____________________________________________________________________

Kenia I - Von Illeret nach Lunga Lunga

... Menschen in Kenia

_____________________________________________________________________

BILDERGALERIEN

Shumba - die Weltenbummler - Weltreise mit dem Allrad Reisemobil

zum Seitenanfang

zur Startseite >Shumba - die Weltenbummler zurück zu >Reiseberichte - Übersicht zurück zu >Reiseberichte - Weltreise