Reisebericht Madagaskar

Die Ostküste

_____________________________________________________________________________________

Teil II > Vangaindrano - Taolagnaro 26.09. - 03.10.2016 481 km

______________________________________________________________________________________

Je näher wir der Stadt Vangaindrano kommen, „dem Land, wo man Wasser kaufen kann“, umso mehr öffnet sich die Landschaft in eine weite fruchtbare Ebene, die durchzogen ist von breiten Flüssen. Es sind viele Menschen unterwegs auf dem Weg von der Stadt oder in die Stadt. Es ist Markttag und auch wir mischen uns ins Getümmel, kaufen das eine und das andere und erstehen leckeres Brot. Plötzlich spüre ich im Getümmel ein Fummeln an meiner rechten hinteren Poobacke. Ich reagiere schnell, der Reißverschluss ist schon auf, und ich sehe noch, wie der Junge im Gewühl der Menschen verschwindet. In der Tasche habe ich nur ein paar Geldscheine, es sind alle noch da. Auch das kommt vor.

Für die Weiterfahrt müssen wir mit dem Auto die schmale Straße direkt durch den Markt nehmen. Sich so durchzudrängeln ist für uns immer wieder ein eigenartiges Gefühl. Doch die Menschen finden es ganz normal, ziehen ihre Matten ein Stückchen zur Seite und beachten uns weiter gar nicht.

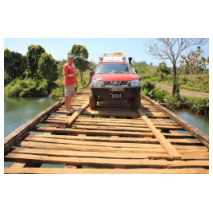

Die Teerstraße endet in Vangaindrano und es beginnt eine wirklich schreckliche Piste. Die ausgefahrenen Spurrillen sind teilweise so tief, dass wir aus der Seitenscheibe auf die Straße greifen können. Mit etwas mehr als Schrittgeschwindigkeit, sehr oft in der zugeschalteten Untersetzung, bewegen wir uns voran.

Direkt am Meer finden wir einen schönen Übernachtungsplatz. Es ist unsere erste Nacht im Freien und wir sind schon gespannt, wie es werden wird, wie die Menschen auf uns reagieren werden. Wir beginnen zu kochen, bauen unser Zelt auf, alles ganz normal. Ein junger Mann mit einem Maki auf der Schulter kommt des Wegs. Er stellt uns seinen wuscheligen Freund vor, der gerne Banane isst, dann geht er weiter. Ein paar Jungs kommen vorbei, sagen „Hallo“ im Vorbeigehen. Das war’s. Auch am Morgen warten keine Kinderscharen vor unserem Zelt. In einiger Entfernung liegen ein paar Kinder im Sand und schauen neugierig zu uns herüber. Natürlich haben wir, bevor wir uns hier niedergelassen haben, im Ort gefragt, ob wir hier schlafen dürfen. Man hat uns dringend angeraten, immer zu fragen, um nicht gegen irgendein „Fady“ zu verstoßen, das könnte u.U. ungemütlich werden. Fadys sind ein Netz aus Regeln, Geboten und Verboten, die das soziale Leben einer Gemeinschaft bestimmen. In der Hauptsache geht es für uns Europäer darum, daß durch unser Verhalten nicht irgendwelche „heilige“ Orte gefrevelt werden. Uns erscheinen manche Fadys absurd, so zum Beispiel, wenn wir hören, dass es Orte auf der Insel gibt, in denen Zwillingsgeburten als großes Unglück angesehen werden. In diesem Fall wird ein Baby gleich nach der Geburt ausgesetzt oder sogar getötet. Es ist schlechtes Fady, Zwilllinge zu haben.

Entlang der Strecke werden Gewürznelken geerntet und anschließend auf großen Tüchern vor den Hütten getrocknet. Der Duft dieses Gewürzes begleitet uns fast die ganze Ostküste entlang.

Die Straße, sie verdient diese Bezeichnung nicht wirklich, wird nicht besser. In der Nacht hat es auch noch geregnet und die vielen Löcher haben sich mit Wasser gefüllt. Für diese Route braucht man zwingend ein Allradfahrzeug, doch selbst mit einem normalen handelsüblichen 4x4 wird man Probleme bekommen. Ein spezielles Fahrwerk, härter und höher gelegt, wie wir es haben, ist ideal. Bodenfreiheit und lange Federwege sind dringend angeraten.

Und dann stehen wir vor unserer ersten Flussüberquerung bei Masinananaka. Weit und breit ist keine Fähre in Sicht. Zeit spielt auf Madagaskar keine Rolle, „mora mora“, langsam, langsam ist die Devise. Für die 25 km von Vangaindrano bis hierher haben wir etwa drei Stunden gebraucht. Mehr als drei Stunden haben wir gewartet, bis wir auf die handbetriebene Fähre kommen.

Alle auf der Fähre packen mit an, den Kahn ans andere Ufer zu ziehen. Als wir drüben ankommen ist es 16.30 Uhr und wir brauchen einen Schlafplatz. Diesen finden wir an einer Kirche. Daneben steht ein Funkmast und der junge Sicherheitsmann meint nur „pas de problem“ und bietet uns zudem an, bei seiner Hütte am Funkturm zu schlafen. Wir wählen den Platz vor der Kirche. Er ist so nett und informiert den Chef des Dorfes und kurz darauf bringt er uns einen Eimer Wasser. Später kommt ein Mädchen vorbei, wahrscheinlich die Tochter des Chefs, uns zu fragen, ob wir nicht vielleicht doch in der kleinen Hütte neben der Kirche schlafen möchten. Wir lehnen dankend ab, wir bleiben lieber in unserem Zelt, da wissen wir was wir haben. Ansonsten stört uns kein Mensch. Die paar Frauen, die mit ihren Wassereimern auf dem Kopf in etwas Abstand vorbeikommen, winken und grüßen nur.

Früh am Morgen brechen wir wieder auf. Stellenweise sind die Radfahrer und sogar die Fußgänger schneller als wir. Die Löcher, oder besser gesagt, die Gräben sind oft so tief, dass wir von den Autositzen aus den Boden vor uns nicht sehen können. Wir bewegen uns in dichtem Wald, vorbei an hunderten, sehr großen Nelkenbäumen, immer in Richtung Süden. Immerhin sind wir heute in einer Stunde schon weiter gekommen als gestern den ganzen Tag, ganze 9,4 km!

An den Frisuren der Frauen sehen wir, dass wir in ein anderes Stammesgebiet gekommen sind. Die Haare sind glatter und länger und zu mehreren kleinen Kugeln auf den Kopf gebunden. Die Haare der Männer hingegen sind sehr oft kraus. Insgesamt sind die Gesichtszüge der Menschen in diesem Gebiet nicht mehr so asiatisch geprägt, eher afrikanisch, die Haut ist dunkler, die Nasen breiter.

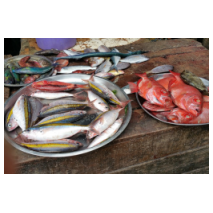

Und wenn wir zu Beginn der Reise gehört haben, dass Reis das Hauptnahrungmittel ist, so können wir das auf der bisherigen Strecke nicht feststellen. Die vielen kleinen Garküchen am Straßenrand, die die Reisenden verpflegen, bieten plattenweise Nudeln an. Diese werden in kleine Schalen gehäuft und dann kommt eine Sauce oder Brühe darüber. Sogar Spaghetti Packungen werden hier im Busch zum Kauf angeboten.

Natürlich haben wir in der letzten größeren Stadt unsere Essenskiste und den Kühlschrank vollgepackt. Hier draußen gibt es nicht mehr sehr viel. Lediglich frische Sachen, wie Bananen, mal Tomaten, einen Krautkopf, das findet man an der Strecke, allerdings auch nur in den größeren Ortschaften. Obwohl die Menschen keine Plastiktaschen verwenden und alle Waren in Körben jedweder Größe transportieren, sieht man in den größeren Orten doch immer wieder sehr viel Müll herumliegen.

Die Menschen holen ihr Trinkwasser aus einem Fluss irgendwo. Latrinen, oder gar Toiletten, Fehlanzeige. Man geht wo man gerade ist. Als wir auf die Fähre gewartet haben, musste ich natürlich auch einmal. Und auf meine Frage, wo denn eine Toilette sei, erntete ich nur ein nicht sehr verständnisvolles Lächeln. Eine junge Frau hat sich meiner dann angenommen und mich an eine Stelle geführt, mitten im Dorf, hinter einigen Häusern, am Rande eines Reisfeldes, Zuschauer inklusive. Alles ganz normal, nur dass mein weißes Hinterteil dann doch eher ein paar Zuschauer mehr anzieht. Man muss sich nicht wundern, wenn das Wasser in den Reisfeldern verseucht ist und die Bilharziose weit verbreitet ist. Wir erschrecken immer noch immer wieder, wenn wir beobachten, an welchen Stellen Wasser geschöpft wird, sei es aus Pfützen oder auch aus den Reisfeldern.

Die zweite Flussüberquerung bei Manambondro ist gerade mal 23 Kilometer von der letzten Fähre entfernt, wir haben ca. zwei Stunden bis hierher benötigt. Je weiter wir südlich kommen, umso weniger Verkehr gibt es, es wird einsamer. Wir warten keine 10 Minuten und die kleine Fähre tuckert über das Wasser. An der Stelle sei erwähnt, dass die Fähren alle kostenlos sind.

Etwa 15 km weiter verändert sich die Landschaft signifikant. Der tropische Baum- und Buschbewuchs verschwindet allmählich und wir sehen weithin, mit trockenem Gras bewachsene Hügel, darin gelegentlich kleine Palmeninseln. Wir treffen kaum noch auf Menschen.

Zum Vergrößern

auf's Bild klicken >

Ein einzelner Wegweiser, „Hotel du Relais du Sud-Est“, erscheint. Da fahren wir hin, mal wieder duschen wär‘ doch klasse. Der Besitzer, Viktor, ein Franzose, ist gerade heute für drei Monate weggefahren. Er hat sich vor ein paar Jahren in dieser Abgeschiedenheit niedergelassen und ein kleines Hotel angegliedert. Drei Bungalows, sehr einfach, aber nett eingerichtet, kein warmes Wasser, aber das braucht man auch nicht wirklich, doch eine Toilette im Zimmer, mit einem sagenhaften Ausblick über eine große Lagune hinaus auf den Ozean.

Auf Gäste ist das Hotel daher nicht eingerichtet, doch es ist kein Problem. Wir dürfen die Küche benutzen. Und so zaubern wir gemeinsam mit der Angestellten, Bashi, ein Gulasch aus unseren Vorräten. Bashi macht noch Reis dazu. Wir sind völlig allein, neben der jungen Frau ist nur noch ein Wächter, der uns recht lässig in Empfang nimmt, auf dem Gelände. Einsamkeit und Stille pur!

Beim Frühstück entscheiden wir noch einen Tag dranzuhängen und diesen Ort zu genießen. Wir lesen ein wenig im Reiseführer, sortieren Fotos und am Nachmittag machen wir einen langen Spaziergang durch die Dörfer und Weiler an den etwa drei km entfernten Strand, vorbei an abgelegenen Wohnhütten und Feldern. Es tut richtig gut!

Nach vier Kilometern stehen wir am nächsten großen Fluss, dem Isandra, unsere dritte Überfahrt. Wir freuen uns schon, dass die Fähre auf unserer Seite steht und fahren guter Dinge hinauf. Doch das plötzliche Geschrei, der am Kai sitzenden Menschen, lässt uns sofort hellhörig werden. Schnell verstehen wir, dass wir sofort wieder von der Fähre runter müssen. Die Fähre ist leck, sie hat Schlagseite und steht bereits unter Wasser. Und jetzt? Ein paar ganz Geschäftstüchtige wollen für Geld die Luftkammern ausschöpfen. Doch wie soll das gehen? Es wird diskutiert und palavert. Doch es wird immer klarer, wir müssen retour. Es gibt wohl keine andere Möglichkeit. Ungläubig studieren wir die Landkarte. Eine Umkehr bedeutet, dass wir etwa 200 km auf dieser super Piste zurückfahren müssen, um dann durch das Hochland nach Süden zu fahren. Ein Umweg von ca. 1 Woche. Es gibt keine andere Lösung. Etwas geknickt finden wir uns damit ab, hilft ja nichts. That’s Afrika!

Nach etwa 50km kommt uns ein Auto entgegen, ein Einheimischer. Er hält uns an und frägt uns, wo wir hinwollen. Als wir ihm erklären, wir hätten gerade umgedreht, weil die Fähre unter Wasser steht, sagt er uns, dass er das wüsste und vor zwei Tagen die Strecke von Süden gekommen ist. Das mit der Fähre sei kein Problem, das geht schon. Wenn wir wollen, können wir uns ihm anschließen, er regelt das dann. Ach ja, sein Name ist Sylvester und er ist in der Tourismusbranche. Hört sich gut an. Wir haben ja nichts zu verlieren.

Die Einheimischen an der Fähre schauen schon komisch als wir wieder auftauchen. Sylvester verhandelt ca. eine Stunde mit mehreren Menschen, die scheinbar alle was zu sagen haben. Dann setzt sich ein Trupp junger Männer in Bewegung. Die Fähre wird per Menschenkraft an eine flache Stelle im Fluss gezogen, so dass die Kufen nicht mehr ganz im Wasser liegen und, ebenfalls per Hand, ausgeschöpft werden können. Wir sichern die Fähre mit der Winde am Fahrzeug ab. Es dauert, aber es funktioniert. Immer wieder erstaunlich, was die Menschen auf die Beine stellen! Die Arbeitsleistung kostet für jedes Fahrzeug 50.000 Ariary, das sind umgerechnet knapp 15€. Die zahlen wir gerne, ersparen wir uns doch einen tagelangen Umweg. Bevor wir dann mit der fast leergeschöpften Fähre loslegen können, müssen wir noch einen Zettel unterschreiben, dass wir, wenn wir absaufen sollten, keine Rechte haben, wir wären dann selber schuld. Wegen der lecken Kufen transportiert die Fähre jeweils nur ein Fahrzeug, Sylvester lässt uns den Vortritt. Na also! Geht doch!

Zum Vergrößern

auf's Bild klicken >

Zum Vergrößern

auf's Bild klicken >

Die Landschaft wird hügeliger, links der Blick über den weiten Ozean und rechter Hand der Blick auf eine hohe Gebirgskette. Die Suche nach einem Zeltplatz geben wir bald auf. Überall brennen Feuer zur Abrodung, ganze Hügel brennen. Das ist uns zu unheimlich und ohnehin ist um uns herum alles vom Rauch vernebelt. Von den Bergen im Hintergrund nehmen wir nur Schemen wahr. Eine fast schon mystische Stimmung. Obwohl es schon dämmert, fahren wir weiter und kommen so noch an Fähre Nummer 4. Hier treffen wir wieder auf Sylvester, er fährt gerade ab und wir entscheiden ebenfalls in den nächsten Ort Manantenina zu fahren, dort soll es eine Übernachtungsmöglichkeit geben. Auch aus dieser Fähre muss das Wasser geschöpft werden. Dieser Teil Madagaskars hat unendlich viel Wasser durch seine riesigen Flüsse. Das Land ist fruchtbar und die Menschen, die direkt an den Flüssen wohnen profitieren davon.

Bereits im Dunkeln erreichen wir einen weiteren breiten Fluss mit Fähre Nummer 5 kurz vor der kleinen Ortschaft Manantenina. Hier müssen wir zum ersten Mal für eine Überfahrt bezahlen, denn nach 18:00 Uhr gilt der Nachttarif, 10.000 Ariary, und da gibt es kein Handeln.

Jetzt bleibt uns nur noch zu hoffen, dass wir im Ort ein Zimmer mit Dusche finden. Wie Patina klebt der Staub des Tages in unseren Gesichtern und auf unserer Haut. Wir treffen uns mit Sylvester im „Hotel“ La Pinetta, es sind Bungalows und laut seiner Aussage die beste Unterkunft am Ort. Na ja, wirklich sauber ist anders. Doch wir packen unsere Schlafsäcke und ein Leintuch aus und gleich ist vieles besser.

Sylvester erzählt uns beim Abendessen ein wenig von seiner Insel und klagt darüber, dass so wenige Touristen kommen. Er klärt uns darüber auf, dass die Inlandstraße durchs Hochland sehr gefährlich sei, dort gäbe es viele Überfälle, auch auf Touristen und das wirft im Ausland kein gutes Licht auf das Land. Die Bara, bekannt als Viehdiebe, überfallen mittlerweile auch Reisende und sogar Busse und er meint, dass deshalb die Touristen ausbleiben. Er muss morgens um 05.00 Uhr wieder aufbrechen, sein Geschäft lässt ihm keine Zeit. Er fährt Touristen und diese Strecke manchmal 2-mal pro Woche, auch in der Regenzeit. Dann allerdings, so sagt er, ist es richtig schwierig.

Morgens sitzt ein kleiner Frosch unter unserer Klobrille und schaut mich aus großen Glubschaugen ganz ängstlich an. Zum Frühstück gibt es „Pain Madagasse“, kleine aus Reismehl gebackene Taler, Kaffee mit Zucker, so süß, dass der Löffel stehen bleibt und heißes Wasser als Tee. Auf die Frage, wo denn der Teebeutel sei, ernten wir ein fragendes Gesicht und ein Schulterzucken. Kann es sein, dass das Mädchen keinen Tee kennt?

Die Piste bleibt schmal und abenteuerlich, doch wird etwas besser. Es verändert sich die Landschaft erneut, es wird flacher, die Hügel verschwinden allmählich und der Untergrund wird sandiger. Im Hintergrund sind noch Reste eines Waldes erkennbar. Zum ersten Mal seit Tagen können wir in den 4. Gang (!) schalten, wir kommen gut voran und so erreichen wir in Esama Fähre Nummer 6.

Hier werden wir mit einem neuen „Problem“ konfrontiert, die Fähre hat keinen Diesel, um uns zu transportieren. Doch den haben ja wir. Jetzt brauchen wir nur noch einen Schlauch, und der kommt gerade mit einem LKW angefahren. Schon tuckert der alte Dieselmotor wieder.

Die nächsten 18 km bis zur Fähre Nummer 7 wird sogar an der Straße gebaut. Doch bis diese neue Straße an die Teerstraße in Manakara anschließt, werden Jahre vergehen. Hab ich schon erwähnt, dass Zeit auf Madagaskar keine Rolle spielt?

Zum Vergrößern

auf's Bild klicken >

Zum Vergrößern

auf's Bild klicken >

Die Fähre Nummer 8 in Manambato ist wieder handbetrieben, aber zum Glück dicht. Eine kurze gemütliche Überfahrt. Jetzt geht es Schlag auf Schlag, denn wiederum 15km weiter erreichen wir in Iabokoho die Fähre Nummer 9. Auf der weiteren Strecke gibt es zahlreiche Baustellen und Umleitungen und etwa eine Stunde Fahrzeit später stehen wir an der Fähre Nummer 10 in Vatomirindy. Danach kommt eine kurze Strecke von lediglich 9 km durch eine sehr interessante Landschaft. Hier sind jetzt wesentlich mehr Bäume und die typische Vegetation der Ostküste, sowie die unterschiedlichen Erdfarben von rostrot, fast schon dunkelorange, bis hin zu fast weiß.

In Ebakika, nehmen wir Fähre Nummer 11, die letzte auf dieser Strecke, doch die Pisten sind noch lange nicht zu Ende für diesen Tag. Unser heutiges Ziel ist „Camp Pirate“, ein sehr abgelegenes Camp in der Bucht von Lokaro. Angeblich ein Geheimtipp. Schon die Anfahrt ist spektakulär. Wir fahren durch kleine Dörfer, dann ein Stück am Strand entlang und dann entdecken wir, im Wald verborgen, einen kleinen Bungalow und ein Steinhaus. Normalerweise werden Kunden exklusiv hierher gefahren und da ist man natürlich als Privattourist nicht gerade willkommen. Doch wir sind so spät dran, dass man uns auch nicht wieder wegschicken kann. Nach allem was wir Positives gehört haben, sind die Lage und auch der Zustand der Unterkünfte enttäuschend. Es ist schmutzig und wirkt unaufgeräumt. Der junge Farbige richtet uns ein Gästezimmer im ersten Stock des Steinhauses. Die Toilette und die Dusche sind im Erdgeschoss, erreichbar über die Außentreppe. Das Bett jedoch ist das Beste, das wir auf unserer Reise bislang genossen haben. Der Patron will für das Zimmer 25€ und für das Frühstück, ein paar Crêpes und Tee, 6€ pro Person (absolut überteuert). Wir machen unser Frühstück selbst und fahren am Morgen wieder ab.

Eigentlich wollten wir ein paar Tage in der Bucht verbringen, doch bereits morgens weht ein starker Wind. Die Ostküste ist insgesamt recht stürmisch. Dies vertreibt zwar die Hitze etwas, aber zum Verweilen ist es nicht angenehm. Daher entscheiden wir weiter nach Taolagnaro (der alte Name ist Fort Dauphin) zu fahren.

Wenn man den Namen Fort Dauphin hört und dazu liest, dass es eine der wichtigsten und größten Städte im Lande ist, hat man eine gewisse Erwartung, oder? Doch die Stadt ist im Grunde nicht mehr, als eine Ansammlung von Hütten und einigen Hinterlassenschaften, sprich verfallene Steinhäuser, aus besseren Zeiten. Dazwischen gibt es einige Märkte und Hotels oder Gasthäuser, die sich auf den wenigen Tourismus, der hier herrscht, eingestellt haben.

Zudem ist die Stadt Sitz der deutschen GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), anderer Hilfsorganisationen und anderer Ämter, die in der Region tätig sind. Es gibt also durchaus ein paar Weiße, die hier versorgt werden wollen. So gibt es einen ganz vernünftigen Supermarkt und bei „Chez George“ ein ganz nettes Restaurant, direkt am Strand von Libanona. Und bei George lassen wir uns in einer kleinen Wohnung für drei Tage nieder. In der Stadt können wir alle unsere Vorräte wieder auffüllen und den Riss in unserem Canopy reparieren lassen.

Gleich am ersten Abend erleben wir ein orkanartiges Unwetter. Heftiger Wind reißt das Wellblech vom Dach unserer Veranda und durch alle Ritzen der Eingangstüre drückt es den Regen nach innen. Aufgrund des Unwetters hat es in der ganzen Stadt die Elektrizität lahm gelegt und als wir am Morgen aufwachen, sind unsere Ladegeräte, von Laptop und von Handy, durchgeschmort. Offensichtlich besitzt unsere Unterkunft keinen Spannungswächter. Auch George hat Schaden erlitten. Wir brauchen dringend ein neues Ladegerät, sonst können wir unseren Computer nicht mehr verwenden. George telefoniert ein wenig und 15 Minuten später steht ein „Spezialist“ vor unserer Türe, der versuchen will, ein solches Gerät aufzutreiben.

Nach einem ausgiebigen und sehr entspannten Frühstück auf der schönen Terrasse, starten wir zu unserem Ausflug in den nahegelegenen privaten Nationalpark Namapaohana. Schon am Eingang sehen wir die putzigen weißen Sifaki Lemuren. Neugierig schauen sie aus den Bäumen auf uns runter, bevor sie sich behände in andere Baumwipfel schwingen oder wie kleine Balletttänzer seitlich über den Boden tänzeln. Wir begegnen den braunen Colarus Lemuren und den Makis, mit den geringelten langen Schwänzen. Auf einer geführten zweistündigen Wanderung durch den Regenwald erhalten wir jede Menge Erklärungen zu Fauna, wie Zimt- und Kampferbäumen, der Verwendung von Riesenbambus und zu Citronella Eukalyptus und Vieles mehr. Während unseres Besuches fängt es leider mehrmals an, wie aus Eimern zu schütten. Unser Guide meint, die Regenzeit habe begonnen, drei Wochen früher als üblich, und er erklärt, dass es dann jeden Tag, so circa ab 15:00 Uhr, zu regnen beginnt und zwar richtig. Wir hoffen, sehr, dass er nicht Recht hat, denn wir haben noch einen weiten Weg vor uns.

Wir sind ja nun doch schon eine ganze Weile in Afrika unterwegs, doch auf der Insel ist vieles anders. Unter anderem erscheinen uns die jungen Mütter noch jünger, als in anderen afrikanischen Ländern. Die jungen Mädchen sind oft noch so klein und zierlich und tragen schon Babys an der Brust. Vor allem überrascht uns immer wieder, wie viele Kinder vor den Häusern rumspringen. Kinderreichtum ist ein Segen. Geburtenkontrolle Fehlanzeige!

Ebenso auffällig wie erschreckend erscheint uns die Tatsache, dass sehr sehr viele Menschen, Frauen, Männer und auch schon Kinder, wirklich sehr schlechte Zähne, oft nur noch schwarze Stumpen, oder gar keine Zähne mehr, haben. Das fehlende Zähneputzen ist zum Teil der Erziehung, aber auch der großen Armut geschuldet. Der übermäßige Zuckerkonsum trägt dazu bei, dass es soweit kommt.

Bevor wir am dritten Tag aufbrechen, weiter nach Süden zur Südspitze der Insel, genießen wir bei herrlich strahlend blauem Himmel noch einmal das super Frühstück bei George auf der Terrasse.

______________________________________________________

BILDERGALERIEN

Madagaskar -

_______________________________________________________

_______________________________________________

HIER WEITERLESEN >>

______________________________